2021-10-27 17:23:53

六月苏尼特左旗北部草原地貌

达来苏木驻地所在民居

在这里干地质填图工作已两年有余,所以对达来苏木周边的地形、地貌、地质特征非常熟悉,比如哪里雨后的蘑菇冒的多,哪里可以捡到漂亮的奇石,哪里可以采到化石……当然,化石的研究是我最关心的,也是我们这次地质填图工作的重中之重,更是我博士论文研究的主要素材。达来苏木南东15公里分布着一套地层,一直以来缺少化石资料,在地质学上称为“哑地层”。这套哑地层给以往的地质研究工作造成了诸多困扰,更影响了我们此次地质填图的质量,所以,在这套地层里发现化石、并开展生物地层学研究成了我不可回避的难题。

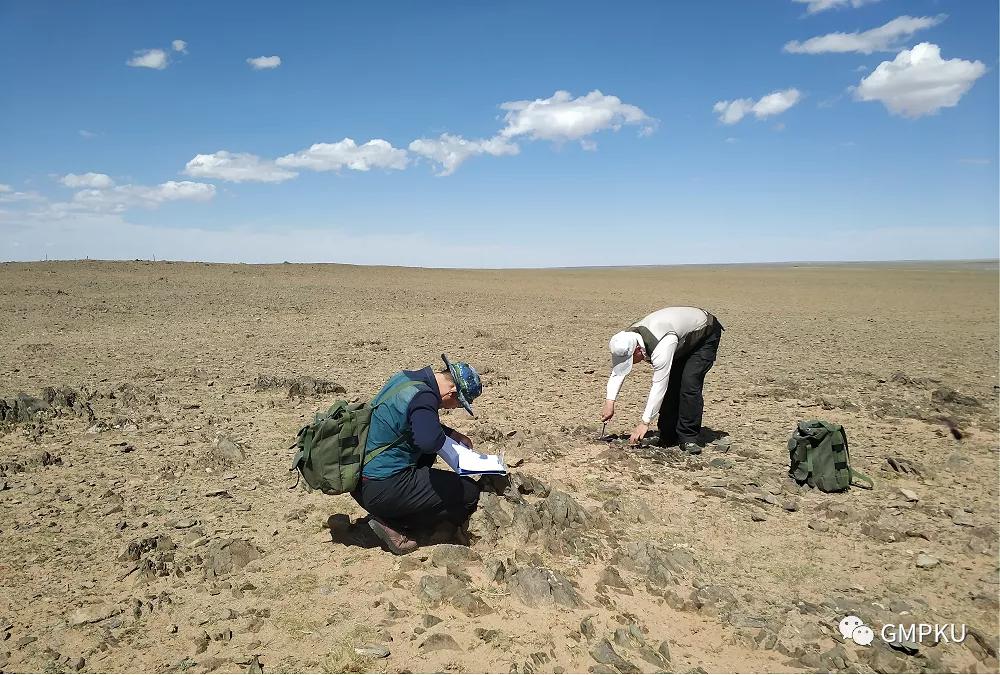

▲

地质队员在观察野外露头、采集化石

这天,期盼已久的解题专家黄璞师兄终于要到了。大清早,清点了采购清单,我们便出发去苏尼特左旗县城迎接黄璞。眼前是广袤无垠的草原,耳边萦绕着意境开阔的草原歌曲,沿途我陷入了沉思:命运还是会眷顾有心人的——在北大薛进庄老师的课堂上,我请教了薛老师在那套哑地层中采集的一些植物碎屑可能是什么。其中,一块“疑似古羊齿”的植物化石标本引起了我们的注意,因为古羊齿(Archaeopteris)是晚泥盆世植物群中的代表分子。任职于中科院南古所的黄璞也加入了我们的讨论,同时也促成了他的此次破题之旅。

黄璞与我野外合影

在这个边境的草原县城,黄璞的装束很容易辨认,很快司机就在路边锁定了他。虽说这是我们第一次见面,但并不陌生,倒像是胜利会师,黄师兄非常健谈,归途中的时间过得很快,从北大谈到了古植物,再到各种野外奇遇,不亦乐乎。

次日,满怀期待的“内蒙古早期陆生植物科考队”终于发团了,领队黄璞带领了我们野外填图队伍的8名队员浩浩荡荡的开启了植物化石发现之旅。烈日炎炎下,辽阔的草原一马平川,没有任何遮挡,黄璞和地质队员们一边畅谈着早期陆生植物的性状和识别,一边匍匐着寻找化石。由于内蒙古严格的草原生态保护政策,我们的化石科考工作只能局限于地表露头简单挖掘和地表捡块。野外区域地质调查的内容繁杂,其他人各有其他任务,此次化石调查以我和黄璞为主,在一个重要的化石点蹲守调查了三天,采集了大量植物化石标本,也不乏让人眼前一亮的“精品”,但对于植物鉴定尤为关键的繁殖结构,却一直并不遂人意。“贼不走空”,黄师兄经常这样激励和调侃。

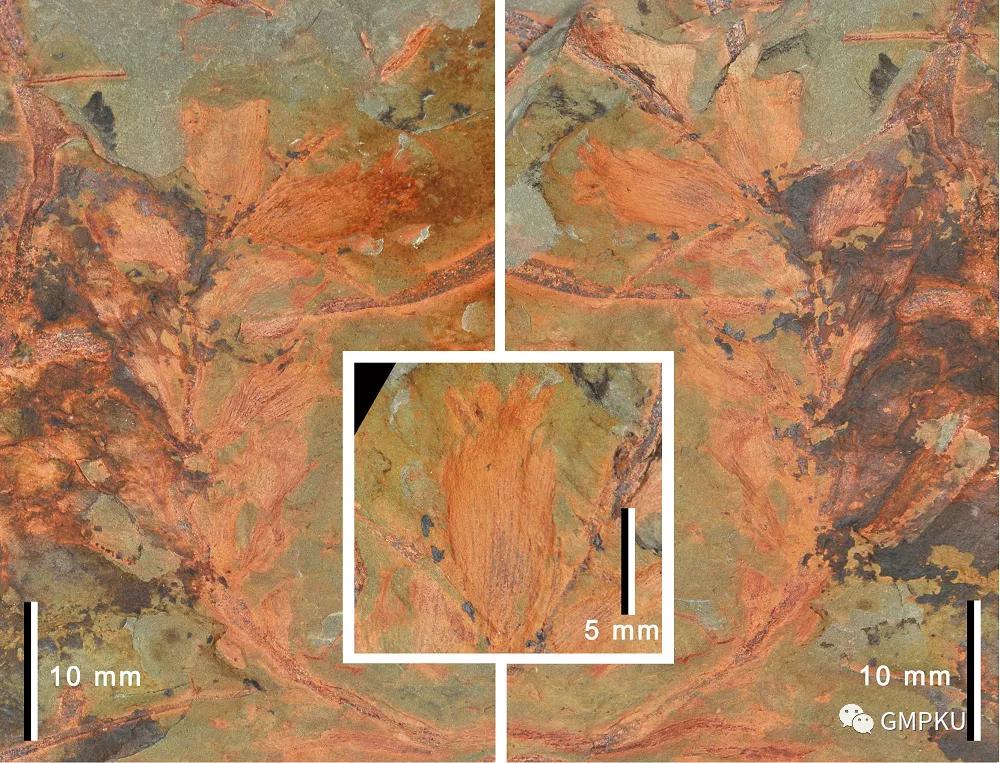

第四天,依然没有实质性进展,我们调整了思路,重新筛选之前的标本,功夫不负有心人,终于在一件破碎小块上发现了隐约残缺的久违的“纺锤状”结构,“这应该就是这种植物的孢子囊(繁殖结构)”。统一思想,这个孢子囊应该垂直生长于分枝,具短柄,整体高2-3mm,簇生。我们在这套被认为是“哑地层”中的岩层中,发掘的大量化石标本栩栩如生地展现了这一时期早期陆生植物的风采。之后几天的化石采集非常顺利,大量的标本特别是繁殖结构被发现,各类形态学的标本林林总总整理了100多件。

受疫情影响,后续对这些化石的研究断断续续持续了两年之久。直到2021年10月,我们才正式发表文章,其中的一些化石代表了羽裂蕨目梅尔维尔蕨属的一个新种Melvillipteris sonidia(苏尼特梅尔维尔蕨),之前这个属仅在加拿大的格陵兰岛的上泥盆统中发现过,以其独特的分枝模式和繁殖结构被学界所认识。苏尼特梅尔维尔蕨具有对生的之字形一级分枝,二级分枝上发育有三维的不育末级附枝和由纺锤形孢子囊组成的繁殖结构,它的发现为早期陆生植物全球古地理演化提供了新的线索。

苏尼特梅尔维尔蕨(Melvillipteris sonidia):营养分枝及繁殖结构的放大

在众多标本中,我们还发现了与其伴生的古羊齿(Archaeopteris)以及其他一些植物类型。至此,这套哑地层终于可以发声了,我们可以确定这是一套上泥盆统。

古羊齿(Archaeopteris)的羽轴及叶片

2020年4月,武汉终于解封了,但是人们的生活并没有完全归于正常,按学校规定,疫情期间我只能继续居家开展我的博士论文研究。这期间,我重新梳理了内蒙古的泥盆纪植物化石分布,其中,在东乌珠穆沁旗记录的哈诺敖包组早、中泥盆世陆生植物尤其惹眼,因为早、中泥盆世这一地区被公认是浅海环境。

哈诺敖包组是1991年时任《内蒙古地质志》编委组长的李文国所建立。几经周折,终于见到了李文国先生。李老虽已耄耋之年,身体依旧硬朗,人特别和蔼,很喜欢和热爱地质的年轻同志聊天,尤其听说我是学古生物的博士生,更是倍感亲切。

上世纪七十年代,他以古生物研究人员的身份亲历了东乌珠穆沁旗1:20万区域地质调查,见证了那个植物化石点的发现与研究,“但限于地层出露差,所以当时并没有建组,而且时隔这么多年那些化石也不知保存在那里”。时至今日,李老仍可清晰地描述那个化石点的地貌特征,这或许就是地质人对化石的那份热爱。九十年代,他在清理内蒙古岩石地层单元时,认为这套地层虽然出露一般,考虑其可能为区域上最早的陆相地层,意义重大,必须要单独建组,所以才有了“哈诺敖包组”。

北大薛进庄老师了解了“哈诺敖包组的故事”后,认为发掘这个植物化石点迫在眉睫,意义很大。于是,在分析研究野外资料基础后,我们组织计划了2020年7月的这次“东乌珠穆沁旗中泥盆世植物科考”,考虑到疫情原因,参与人限定于我和黄璞两人。

7月13日大早,我们在呼和浩特汇合并直飞锡林浩特,在锡林浩特办理好租车手续后连夜抵达东乌珠穆沁旗乌里雅斯太镇,一切都很顺利。不愧是以草原旅游为主的小镇,小镇广场的夜景很美,广场舞的队伍与舞姿不输任何大城市,不得不感慨边境小镇的悠闲惬意。已经记不得在广场转了多少圈,因为这是出野外第一天,所以倍感轻松,加之许久没见黄师兄,叙旧畅谈,聊了很久。

次日清晨,吃过“硬早点”,真正的战斗即将开始。因之前并未在此地开展过地质工作,所以第一天的工作以踏勘为主,熟悉地形、地貌、地质特征,几乎跑遍了地质图标注的所有植物化石点,并在附近进行了地毯式搜索,然而并没有得到任何有用的线索。出师未捷,唯有化悲愤为食欲,好在锡林郭勒大草原的羊肉是那么鲜美!

考虑到哈诺敖包组出露面积并不大,我们决定7月15日由局部战争扩大到了全面战争,区域上全面搜索化石所在。有赖于多年的地质经验,指导思想确定为黑色细碎屑岩产化石概率最高。深入“哈诺敖包组”腹地,这些黑色岩石在草原上显得格外显眼,成为我们重点突击对象。中午时分,天有些阴沉,“这里有发现”,一块石头上隐约石松类茎轴化石,“这应该是羊倌带过来的,基岩露头应该不远”。化石的发现往往就是这么偶然,化石层果然就在附近,没多久我们就直捣黄龙,找到了化石最富集的岩层。紧张的战斗持续了两三个小时,下雨了,而且越下越大,只能收队,仅缴获了一些没有鉴定意义的植物茎轴。这场雨下了一天一夜,草原道路泥泞难行,我们被迫在室内休整了两天。

7月18日,带足了干粮和装备再战江湖,我们直扑富化石层。天公作美,惠风和畅,可以酣畅淋漓地鏖战于此地真乃幸事!上午的时间过的很快,我逐层敲化石的功夫并非浪得虚名,一块岩石被劈开的瞬间,几枝漂亮的茎轴映入眼帘,“莱氏蕨!莱氏蕨!”黄师兄大呼。中午时分,盛夏骄阳如火,收拾了上午的战果,有莱氏蕨,也有一些其他未知植物的茎轴,回车上进行补给。正待用餐,远处轰隆隆地来了一辆越野车,车上下来一个中年男人,斥责我们在他家草场上敲敲打打的行为,强调疫情期间不欢迎外地人,要求赶快离开。之后几天,多方沟通,最终也未能再继续在这个化石点开展工作,但我坚信这个化石点潜力巨大!

诺敖包组莱氏蕨的研究历时半年。我们识别出了石松植物莱氏(Leclercqia)的两个种Leclercqia cf. L. complexa和Leclercqia sp.,前者叶片呈三维排列的五分裂片,由一个长且下弯的中央裂片和两对短而上弯的侧向裂片组成;后者具七个裂片的叶片和更粗壮的茎轴。Leclercqia的发现和研究丰富了内蒙古乃至中国东北地区的中泥盆世植物群,为中泥盆世全球性分布提供新的素材。锡林郭勒大草原地区位于古亚洲洋构造域,我们对这一地区泥盆纪植物化石及相关地层的研究,有助于深入了解古亚洲洋的地史演化。

(2021年10月于海口)

本文作者研究的梅尔维尔蕨(Melvillipteris)和莱氏蕨(Leclercqia)分别属于真蕨类、石松类支系,而古羊齿(Archaeopteris)被归入前裸子植物,顾名思义,即裸子植物的祖先类型。

现今地球上丰富的陆地植物(包括苔藓植物和维管植物),都来自于约4.7亿年前的一次“植物登陆”事件。植物化石是这一事件的重要见证。文中所述的泥盆纪,是维管植物在地球上首次辐射演化的关键时期,期间石松类、楔叶类、真蕨类及种子植物的先驱分子开始出现和发展,植物演化过程的一些关键性状如异孢、乔木状结构和种子习性等也逐步获得。植物的繁盛和辐射发展对地球环境和陆地生态系统产生了巨大的影响,导致大气CO2浓度的剧烈下降,而环境的变化又反过来影响着植物组织和结构的演化。因此,泥盆纪的植物化石为我们研究地球环境与生命系统协同演化提供了极为重要的实证材料,对它们的分类学和系统学研究是地层学、古生态学和植物古地理学等研究的重要基础。

来源:北大地质博物馆